JKグループで重要と考える「営業戦略」をこのブログで紹介します。私自身が常に皆さんへお話をしていることをまとめてみました。それは、一言でいうと「ランチェスター戦略」です。弱者(業界NO-1以外は全て弱者)が強者に勝つための戦略と言えるのが「ランチェスター戦略」です。ぜひ、グループの営業戦略として理解をしてください。

ランチェスター戦略の基本は「差別化」だと肝に銘じてください。

その基本戦略を解説していきたいと思います。

弱者の戦略と強者の戦略

ランチェスター戦略の第1の法則(戦闘能力=武器性能×兵力数)である

「弱者の戦略」がJKグループの戦略と位置付けます。

弱者と強者の定義は下記です。

弱者=競合局面において負けている市場占有率1位以外の全ての企業。

強者=競合局面において勝っている市場占有率1位の企業。ということです。

強者と弱者の戦略は以下の表に表せます。これが「5つの戦略」です。

| 弱者 (差別化) | 強者 (ミート) | |

| 市場の視点 | 局地戦 | 広域戦 |

| 顧客の視点 | 接近戦 | 遠隔戦 |

| 競合の視点 | 一騎打ち | 確率戦 |

| 主義の視点 | 一点集中 | 総合戦 |

| 作戦の視点 | 陽動戦 | 誘導戦 |

弱者の5大戦法

「局地戦」

大きな場所で戦うのではなく、小さな地域に絞り(市場を絞り込む)戦うことです。

強い強豪のいる地域や市場をさけ、視角や盲点をつく市場を狙うことです。

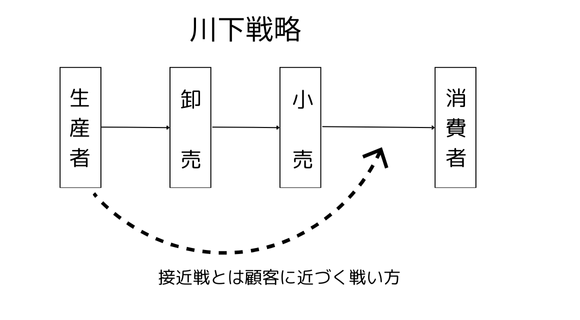

「接近戦」

遠くから戦うのではなく、相手に近づいて戦うことです。

つまり、「顧客から遠く」ではなく、顧客に近づいて戦うのです。

お客様や顧客が何を望んでいるのかは、近づかないとわかりません。

※接近戦には二つの考え方があります。営業として「お客様に近づく」、会社として「顧客に近づく」です。

「一騎打ち」

ランチェスターの「第1の法則」を使うためには、1対1の戦いに徹すべきです。

局地戦に持ち込めば「多数対1」を避けることができ、一つの商品に対して一つの商品で戦うことができるということです。

「一点集中」

持てる力を分散すると戦いに敗れてしまします。まずは、自分の力がどこにあるのかを認識し、その一点に集中して商品や技を磨くことが大事です。

「陽動作戦」

相手にこちらの動きを察せられることは厳禁です。「右に行くと見せかけて、左に行く」つまり、敵にこちらの動きを悟られないようなゲリラ作戦的な動きです。

「陽動作戦とは?」

卸販売の営業にとっての陽動作戦とは?=売りたい気持ちを相手に見せない。「売らない営業」

直接販売の陽動作戦とは?=お客様の期待を超える「サプライズ販促」「商品を売るまで売りたい気持ちを分からないようなサイト構成」

弱者の戦略

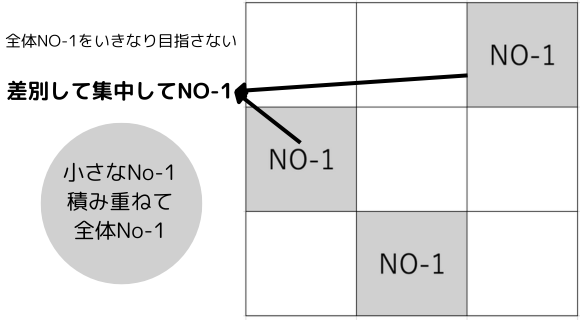

①弱者は差別化をする。人と違うことをする。

②弱者は一点集中する。捨てる。

③小さな領域でNO-1を目指す。

つまり、「勝ちやすきに勝つ」戦略を取るということです。

会社・部門ごとの小さな領域とは?

それぞれの会社や部門によって「小さな領域」の考え方も異なります。自分が所属している会社や部門の「小さな領域」とはどこなのかをしっかり理解し、話し合いましょう。

「差別化」「一点集中」「NO-1」

弱者は「差別化」して、「一点集中」して、そして「NO-1」を目指すことです。

人と同じことをして勝てるはずがありません。まずは勇気を出して「差別化」に取り組むことです。

その次に「一点集中」により突破するのです。小さな範囲に絞り集中することで、何事も前に進めることができるのです。

そうすると、そこで「NO-1」になることができます。

小さな範囲でのNO-1を目指すことが弱者の戦略と肝に銘じることです。

何度でも口に出し唱えてください。

「差別化して」「集中して」「NO-1」です。

差別化の王道「商品の差別化」

差別化の取り組み方法にはいろいろあるけど、基本的な考え方は「2M +4P」と理解してください。

2Mとは、ミッション(Mission)とマーケット(Market)です。

ミッションとは、企業理念とも言えます。まずは企業がどうあるべきなのか?どうありたいのかを決めなければなりません。J Kグループのミッションは「お客様の豊かな生活を応援しつづける」です。このミッションのために企業は存在しています。

マーケットとは、市場や顧客層です。これが「定義」されていることが重要です。

4Pとは、マーケティング戦略を立てるときに用いるフレームワークで、製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・プロモーション(Promotion)のそれぞれの頭文字をとって4Pと表されています。

製品(商品)の差別化

差別化の「王道」は、商品の機能・性能・品質という基本的価値の差別化です。

製品に対して「ハード面(品質・機能)」と「ソフト面(見た目・売り方・用途)」に分けて考える。

また、製品に付帯するアフターサービスやスピードなどもこれに含まれる。

価格の差別化

強者と違う価格帯はどこなのか?強者とは違う価格帯で戦う方法を考えなければなりません。

価格の差別化とは、ビジネスモデルを一から考え、顧客層を考え、用途を考え、それで価格帯を変えていくことです。

第1原則・・・弱者は価格以外の要素で差別化する

第2原則・・・弱者は強者と違った価格帯の商品で差別化する

第3原則・・・価格で勝負しなければならない時には、「入口商品」として割り切り、それ以外の利益を考えて行動する。

第4原則・・・値引きをせざるといない時には、「話題づくり」になる値引きをする

流通(販路)の差別化

強者の流通(販路)はどこなのか?強者は効率を考えて流通(販路)を探しています。弱者なりの強者が動けない流通はどこなのかを探し、強者が後手に回る流通を模索すべきです。

流通が変化するときは絶好のチャンスと捉えるべき

差別化販路の開拓を常に意識すること

プロモーションの差別化

広告のあり方や販促のあり方が大きく変わってきています。J Kグループとしては、ネットを最大限活用したプロモーションに徹するべきです。強者ができないプロモーションは何か?特に個人的なプロモーション活動を大いに利用することが弱者のプロモーションの差別化につながるものだと考えます。

広告そのものは強者が量で勝ることがあるので、広報PR(メディア紹介)などは弱者逆転の突破口と考えるべき

営業の差別化

営業に関してはこのブログの「ドラッカーに学ぶ営業」をしっかり読んで、他社営業と差別化された営業戦略を考えること

営業戦略マンダラシート

「マンダラシート」っていつも話をしていると思います。営業にも「マンダラシート」は活用できます。

検討する順番をマンダラシートに移し替えればオッケーです。

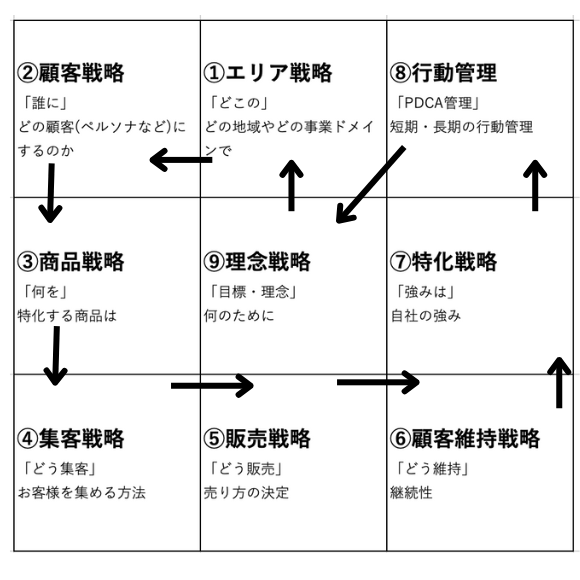

「どこの」「誰に」「何を」「どう集客」「どう販売」「どう維持」「強みは」「行動管理」そして、真ん中に「目標・理念」を書きいれれば完成です。それぞれの順番と言葉と意味を整理してみましょう。

①エリア戦略=「どこの」=どの地域やどの事業ドメインで

②顧客戦略=「誰に」=どの顧客(ペルソナなど)にするのか

③商品戦略=「何を」=特化する商品は

④集客戦略=「どう集客」=お客様を集める方法

⑤販売戦略=「どう販売」=売り方の決定

⑥顧客維持戦略=「どう維持」=継続性

⑦特化戦略=「強みは」=自社の強み

⑧行動管理=「PDCA管理」=短期・長期の行動管理

⑨理念戦略=「目標・理念」=何のために

①エリア戦略

エリア戦略とは、グループ会社のそれぞれにて解釈は少し違いますが、例えば事業ドメインであれば「ネット通販市場」という事業ドメインをグループ会社では設定しています。

その各会社によって「地域戦略」や「カテゴリー戦略」や「事業ドメイン戦略」は異なるが、それぞれの会社においてまずは「エリア」を絞り込む必要があります。

家具を中心に販売をしてきた会社であることは事実です。従って、家具業界(レンタルなども含む)を中心に考える必要もあるという認識が必要です。

②顧客戦略

基本的に顧客は「法人」か「個人」に分けられます。

法人であれば、企業規模や業界などさらに落とし込む必要があります。

個人であれば詳細なペルソナを設定し、顧客を絞り込む必要があります。

③商品戦略

「どこの」「誰に」の次には「何を」を考える必要があります。

これが「商品戦略」です。

売れる商品と売れない商品は必ず発生します。パレートの法則で何度もお話をしていることです。

つまるところ「売れる商品」に一点集中することがとても大事です。今売れているからという理由で何も手を加えないでいると、この時代はすぐに他者に真似をされます。

従って「売れる商品」になればその商品に集中して次の手を素早く打っておくことが大事な既存商品の「商品戦略」としてのポイントになります。

2つの考え方が必要です。

一つは、PPM(プロダクトポートフォリオ)であり、もう一つの考え方は「商品の3種類」つまり、「昨日の商品」「今日の商品」「明日の商品」に分けてそれぞれ戦略を練ることです。

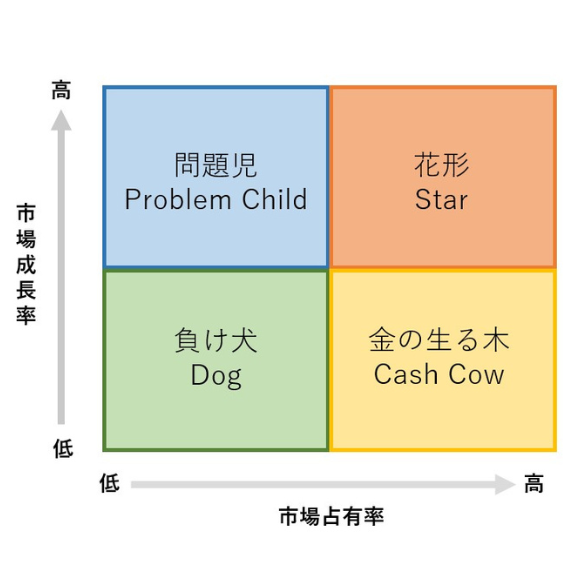

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)

④集客戦略

どのようにお客様を集めるのか?これは企業にとって最大の課題です。

JKグループとしての「新規集客戦略」はWEB集客です。ネットを中心としたSNSを活用した集客方法を学び、継続的に集客できる「24時間集客マシーン」に一点集中することがとても大事な集客方法となります。

個別的な直接販売部門においては「広告集客戦略」も必要な知識になります。

⑤販売戦略

まず決定すべきことは「直接販売」なのか「間接販売」なのかということです。

JKグループにはその2種類の方法が存在しています。

間接販売にも直接販売にも、それぞれメリット・デメリットがあります。それをうまく活用しながら事業戦略上の販売方法を考える必要があります。

⑥顧客維持戦略

間接販売による「顧客維持戦略」とは、お得意先様に対する当社の「ファン化」ではないかと考えています。

何を持って当社のファンになっていただくのか?それは全てのSCM(サプライチェーンマネージメント)を向上させることが長期的には必要な考えであり、行動であります。

JK全ての部門において「顧客維持」という意識が必要です。それぞれの部門でお得意先様への「感謝」の気持ちをお返しする行動が顧客維持戦略につながると肝に銘じることが必要です。

直接販売による「顧客維持戦略」は、真の「お客様第一主義」の徹底に尽きます。

言葉だけでなく、全ての行動がこの「お客様第一主義」に反しないかを日々検証する必要があります。

当社にはCS(カスタマーサービス)課が存在しています。これはお客様の声を聞く第一人者です。

「素直な心」でカスタマーサービスへ寄せられる「お客様の声」に真摯に向かうことが必要です。

ひとことメッセージ

お得意先様・お客様が唯一我々の給与を支払ってくれている方々であり。我々に仕事のやり方を教えてくれる存在であることを理解することが仕事の第一歩です。

⑦特化戦略

「自社の強みとは何か?」

これを認識しまた磨きをかけるとから始めなければなりません。ドラッカー曰く「強みからしか成果は生まれない」ということです。

強みの見つけ方をしっかりと理解しましょう。

市場には3Cと呼ばれるものしかありません。つまり「自社(company)」「お客様(customer)」「競合他社(competitor)」の3Cです。

この市場から自社の強みを聞くことが一番大事なことであります。

⑧行動管理

行動管理を行うための手段としてJKグループで進めていることは2つです。「数値KPI」と「目標管理」です。

「数値化の鬼」に徹し、「鬼速PDCAノート」の手段をしっかりと理解し、自身の時間や行動を管理する必要性を認識してください。

いかに「行動量を増やす」かがそれぞれに課せられた最大のミッションであります。

何度も出てくる「時間管理マトリックス」

| 緊急 | 緊急でない | |

| 重要 | 第1領域 危機への対応 期限のある仕事 | 第2領域 準備・計画 人間関係作り 機会を見つける |

| 重要でない | 第3領域 飛び込みの仕事 多くの会議 | 第4領域 雑用 暇つぶし |

仕事の第2領域を増やせ!!(緊急ではないが重要な仕事)

ランチェスター営業戦略まとめ

弱者は「差別化して、一点集中して、NO-1」という戦略を話ししてきたわけですが、営業戦略としてまとめてみると、

ランチェスター第一の法則である、戦闘力=武器性能×兵力数を営業に落とし込むと、

営業力=活動の質×活動の量で表せることができます。武器性能は活動の質であり、兵力数は活動の量であると言えます。では、その「活動量」とはつまり、「商談時間×商談回数(訪問回数)」と考えることができます。

「活動の質」とは「営業提案力」「業界知識」「コミニケーション力」などが挙げられます。

つまり、ランチェスター営業戦略を今の言葉で説明すると「知識を持った優れた人材が、正しい戦略に基づいて、適正な活動を、たくさん実施すれば成果が上がる」ということにな離ます。

営業活動3つの管理

①市場の情報管理

②商談のプロセス管理

③活動の管理

①②③を管理することによって、真摯に正直に営業活動に邁進してください。

ランチェスター戦略企業事例集

不況の中やダメになりそうな会社が「ランチェスター戦略」を用いて再生された事例などを掲載します。いろいろな企業からランチェスター戦略を学び実践することを期待しています。

ハウステンボスの事例

ハウステンボスの再建において、HISの澤田社長はランチェスター戦略を基盤に、以下の3つの要素を重視しました 1.差別化戦略: 従来の「オランダの街並み」というコンセプトから、「花と光の感動リゾート」へと大きく転換しました。季節ごとの花々を前面に押し出し、夜はイルミネーションで彩ることで、昼夜異なる魅力を創出し、競合他社との差別化を図りました。 2.一点集中戦略: ターゲット層を絞り込み、そのニーズに合わせたサービスやイベントを展開しました。特に、ファミリー層やカップル層を意識し、世代を超えて楽しめる施設やアトラクションを充実させました。 3.地域密着戦略: 地元の食材を使ったレストランや、長崎の伝統工芸品を扱うショップを積極的に導入しました。地域との連携を強化することで、観光客に「その土地ならでは」の体験を提供し、リピーターの獲得につなげました。 これらの戦略により、澤田社長はハウステンボスをV字回復させ、「九州最大の不良債権」と呼ばれたテーマパークを、年間来場者数300万人を超える人気スポットへと生まれ変わらせました。

ペット保険へ参入したアニコム

ペット市場でシェア70%近いナンバーワン企業アニコムは、ペット保険市場におけるランチェスター戦略の成功例として注目されています。彼らの戦略は、以下の3つの主要な要素に分解できます。

- 一点集中主義:

アニコムは、ペット保険という特定の市場に焦点を絞り、資源を集中投入しました。これにより、専門性を高め、競合他社に対する優位性を確立しました。 - 差別化戦略:

他社が提供する保険商品とは異なり、アニコムはペットの種類や年齢、病歴に応じた多様な保険プランを提供しています。

また、独自の「どうぶつ健保」サービスを通じて、保険金請求の簡素化や獣医師との連携を強化し、顧客満足度を高めています。 - 地域戦略:

アニコムは、全国の動物病院との提携を積極的に進め、地域に密着したサービスネットワークを構築しました。

これにより、顧客は身近な場所で保険の相談や手続きを行うことができ、利便性が向上しました。

これらの戦略により、アニコムはペット保険市場において独自の地位を築き、高いシェアを獲得しています。大手の損保からすると市場は大きくない割に手間暇がかかるので、その規模に見合わないと考えたのでしょう。彼らの成功は、ランチェスター戦略の原則を忠実に守り、市場の特性に合わせた戦略を展開した結果と言えるでしょう。

体験型ギフト「ソウ・エクスペリエンス」

ソウ・エクスペリエンスは、カタログギフトの中にも一部体験型の温泉旅館などはあったのですが、体験型カタログギフトのみという独自の市場で成功を収めている企業であり、その戦略にはランチェスター戦略の要素が見られます。

1.一点集中主義

同社は、モノではなく「体験」に特化したギフトという、特定の市場に経営資源を集中させています。これにより、競合他社との差別化を図り、独自の地位を確立しています。

2.差別化戦略

従来のカタログギフトとは異なり、ソウ・エクスペリエンスはボルダリング、滝つぼ飛び込み、乗馬、スパ、陶芸体験など、多様な体験型ギフトを提供しています。これにより、顧客は物質的なものではなく、思い出や感動といった「体験」を贈ることができます。

体験という差別化された商品は、競合他社の追従を困難にしています。

3.顧客密着の戦略

体験ギフトという商品の性質上、顧客のニーズを深く理解し、満足度の高い体験を提供することが重要になります。きめ細かい顧客対応を行いリピーターの確保も必要になります。

体験の種類も顧客のニーズを的確にとらえ常に新しい体験を増やしています。s

アサヒ飲料の「ワンダ モーニングショット」

1.一点集中主義:

従来の缶コーヒー市場が、味やブランドイメージで競争していたのに対し、「ワンダ モーニングショット」は「朝専用」という飲用シーンに特化しました。これにより、新たな市場を創造し、競争を優位に進めることができました。

2.差別化戦略:

「朝専用」というコンセプトを明確にし、従来の缶コーヒーとは異なる、朝に最適な味わいを追求しました。具体的には、すっきりとした飲みやすさ、目覚めを促す適度な苦味などを実現しています。

また、テレビCMなどで「朝はコレ!」というキャッチフレーズを浸透させ、「朝=モーニングショット」というブランドイメージを確立しました。

3.市場調査に基づいた戦略:

「ワンダ モーニングショット」の開発にあたっては、入念な市場調査が行われました。その結果、多くのビジネスマンが朝に缶コーヒーを飲用していること、そして、朝に特化した商品へのニーズがあることが明らかになりました。この市場調査に基づいた戦略が、商品の成功につながりました。

自社の事業ドメインを見直した「中央タクシー」

重要が減る中タクシー業界にあって中央タクシーは、タクシー業界における「弱者」の戦略を徹底的に追求し、顧客満足度を高めることで地域における優位性を確立しました。売上の9割近くが電話予約という会社です。なぜ彼らにはタクシーの電話予約が殺到したのでしょうか?

1.地域密着と顧客サービスの徹底:

長野県という地域に密着し、地域のニーズに合わせたサービスを展開しています。

乗務員の教育に力を入れ、顧客への丁寧な対応や安全運転を徹底しています。

高齢者や体の不自由な方へのサポートなど、きめ細やかなサービスを提供しています。

2.差別化戦略:

単なる移動手段としてのタクシーではなく、顧客にとって快適で安心できる移動空間を提供することを重視しています。観光タクシーやジャンボタクシーなど、多様なニーズに対応するサービスを提供しています。

地域に根付いた情報を顧客に提供するなど移動+αの価値を提供しています。

3.顧客満足度向上への注力:

顧客からのフィードバックを積極的に取り入れ、サービスの改善に努めています。

リピーターを大切にし、顧客との信頼関係を築くことを重視しています。

中央タクシーは、これらの戦略により、地域顧客からの信頼と高い評価を獲得し、競争の激しいタクシー業界において独自の地位を築いています。

彼らはタクシー業界を「人を運ぶ」から「サービス業」という事業ドメインの見直しをやったことが成功の秘訣なのではないでしょうか?

トヨタプリウスVSホンダインサイト

トヨタ・プリウスとホンダ・インサイトの戦略をランチェスター戦略的に分析すると、両社の立ち位置と戦略の違いが明確になります。

1.トヨタ・プリウス:強者の戦略

プリウスはハイブリッド車のパイオニアとして、市場で圧倒的なシェアを確立しており、ランチェスター戦略における「強者」に位置づけられます。

強者は、市場全体のシェアを維持・拡大するために、「一点集中主義」ではなく、「広範囲におけるシェア獲得」を目指す戦略をとります。

トヨタは、プリウスのブランド力を背景に、幅広い顧客層を取り込むための多様なモデル展開や、積極的な販売戦略を実施しました。

具体的には、プリウスαやプリウスPHVなど、顧客のニーズに合わせた派生モデルを投入することで、市場全体のシェア拡大を図りました。また、プリウスは、ハイブリッド技術のリーディングカンパニーとしてのブランドイメージを確立しており、顧客に対して安心感を与えています。

2.ホンダ・インサイト:弱者の戦略

一方、インサイトは、プリウス追撃のために市場に投入されたものの、シェア争いにおいては「弱者」の立場にあります。弱者は、強者に対抗するために、「差別化戦略」や「ニッチ戦略」をとることが重要になります。インサイトは、スポーティなデザインや走行性能をアピールすることで、プリウスとは異なる顧客層を開拓しようとしました。

しかし、プリウスの圧倒的なブランド力と市場シェアに対抗することは容易ではなく、結果として、インサイトは市場での存在感を十分に確立することができませんでした。強者であるプリウスは、ホンダ インサイトの価格戦略に対して、価格の「ミート戦略」をとり、シェアを更に広げました。

3.戦略の教訓

この事例から、市場における自社の立ち位置を正確に把握し、ランチェスター戦略に基づいた適切な戦略をとることが重要であることがわかります。

強者は、シェア維持・拡大のための「広範囲におけるシェア獲得」戦略を、弱者は、強者との差別化を図る「差別化戦略」や「ニッチ戦略」をとるべきです。