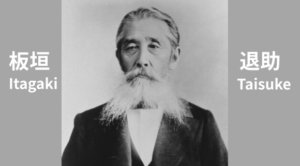

進まざる者は必ず退き、、、

進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。

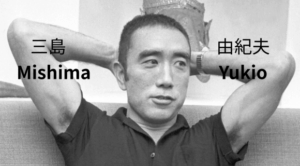

賢人と愚人との別は、、、

賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとによって出来るものなり。

読書は学問の術であり、、、

読書は学問の術であり、学問は事業の術である。

活用なき学問は、、、

活用なき学問は、無学に等しい。

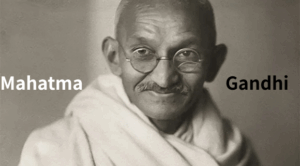

世の中で一番美しいことは、、、

世の中で一番美しいことは、すべての物に愛情をもつことである。

天は人の上に人を造らず、、、

天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず。

世の中で一番尊いことは、、、

世の中で一番尊いことは、人のために奉仕し、決して恩にきせないことだ。

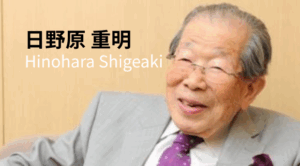

努力は、、、

努力は、「天命」さえも変える。

やってもみないで、、、

やってもみないで、「事の成否」を疑うな。

人生は芝居のごとし、、、

人生は芝居のごとし、上手な役者が乞食になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかく、あまり人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になすべし。

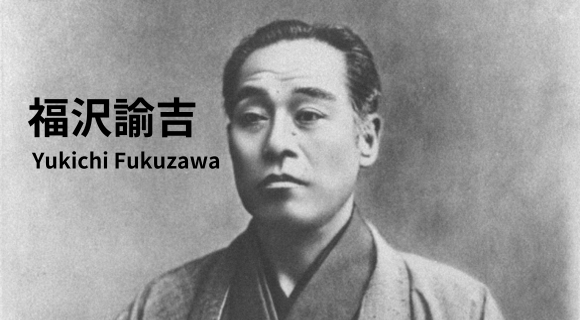

「学問のすすめ」

「学問のすすめ」福澤諭吉著

「学問のすすめ」は明治5年に出版され、明治9年に第十七編をもって完結した書物で、最終的には300万部を超える大ベストセラーになりました。ぜひ一度は日本人として読んで欲しい本です。以下少し抜粋して紹介してみます。

社会との付き合い方

「右は人間普遍の実学にて、人たる者は貴賤上下(きせんじょうげ)の区別なく、皆ことごとくたしなむべき心得んなれば、この心得ありて後に、士農工商おのおのその分を尽くし、銘々(めいめい)の家業を営み、身も独立し、家も独立し、天下国家も独立すべきなり」

世の中の役にたつ学問を勉強して、自分が独立すると、家も、国も独立できる。と言っています。

つまり、国から何かをしてもらおうとは思わないで自分が世の中に対して何ができるかを考えようということです。

これはケネディ大統領の就任演説と同じですね。「国があなたの為に何ができるかではなく、あなたが国の為に何ができるのかを問うてほしい」といったセリフです。

学問との付き合い方

「「実語教」に「人学ばざれば智なし、智なき者は愚人なり」とあり。されば賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとにより出来るものなり。また世の中にむずかしき仕事もあり、やすき仕事もある。(‥•‥)すべて心を用ひ心配する仕事はむずかしくして、手足を用ふる力駅はやすし」

学問を学ぶ人と、学ばない人の違いは賢くて裕福な人と、愚かで貧しい人の違いになる。

学問というものは、実際に仕事をしていく上で、大きな違いを生み出すものである。と言っています。仕事をする上に置いて「学ぶこと」は必須の力であると言えますね。

他人との付き合い方

「人に当てにせらるる人にあらざれば、なんの用にも立たぬものなり。その小なるをいへば、十銭の銭を持たせて町つかひにやるものも。十銭だけの人望ありて、十銭だけは人に当てにせらるる人物なり」

福澤諭吉が言いたいことは、「人に信用されるのがいちばん大事である」ということを言いたいのである。では、どうしたら信用される人間になれるかと考えると、「力やお金ではなく、才智が活発に働き、また正直で良心的であること」と考えていたと思われます。

自分との付き合い方

「第一 人の働きには、大小軽重の別あり。(‥‥)これを弁別せしむるものは何ぞや。本人の心なり、また志なり。かかる心志あるひとを名づけて心事高尚なる人物といふ」

「第四 心事のみ高尚遠大にして、事実の働きなきも、またはなはだ不都合なるものなり。(‥…)これをたとへば、石の地蔵に飛脚の魂を入れたるがごとく、中風の患者に神経をえいびんを増したるがごとし」

現代語訳

第1に、人の働きには、大小軽重の区別はある。・・・この区別の基準となるものは何であろうか。本人の心であり、また志である。このような心と志を持つ者を、名づけて「心が高尚な人」という。

第4に、心だけが高尚遠大で、実際に働きがないというのも、またたいへん不都合な者である。・・・たとえて言えば、石の地蔵の中に飛脚の魂を入れ、脳出血で動けない患者が神経だけ鋭敏になったようなものである。